Le stelle più belle nascono solo a certe condizioni: pressione, densità, presenza di elio e idrogeno in giusta concentrazione.

Una stella giovane è una delle cose più belle che ci siano da osservare: brilla, pulsa, si muove su sé stessa vorticosamente, attorno a lei può accadere di tutto. Nel suo nucleo, nel suo cuore si agita un’energia immensa, lei irradia, la sua vita è certo turbolenta ma è vita, e nell’arco di una vita può restare dov’è e compiere il suo giro assieme alle altre, oppure essere spinta e lanciata altrove da altre forze. In qualsiasi momento.

Alcune stelle hanno una compagna, altre più di una, altre sembrano sole ma non lo sono, mai. Attorno a loro e grazie a loro ruotano tante altre vite. Alcune sono grandi e splendenti, e tutti le guardano. Altre sono un po’ nascoste, bisogna cercarle bene e trovare la loro luce. Di tante stelle sappiamo tutto, di alcune dobbiamo ancora scoprire tanto.

Quando nasce una stella, bisogna festeggiare lo spettacolo che ci offre. L’unica cosa negativa delle stelle, è che a un certo punto bruciano.

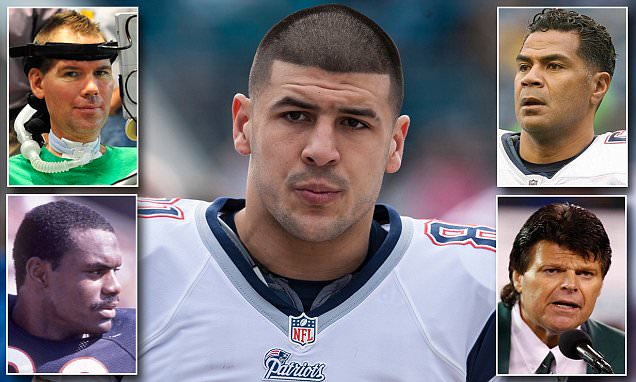

È questa la metafora perfetta per spiegare chi è stato Aaron Hernandez, tight end dei New England Patriots, tuttora considerato “one of the best to ever do it”, con una carriera più che promettente nella NFL, bruscamente interrotta a causa di gravi problemi legali.

La sua è una vicenda piuttosto tragica e complessa, che ha avuto molta risonanza mediatica e che porta ad un’unica e sola domanda: era la vittima o il carnefice?

La domanda è pesante, e difficile da risolvere in modo netto. La storia di Hernandez si muove infatti proprio su quel confine ambiguo. Non ci sono dubbi che fu coinvolto in atti violenti gravi. Mostrava frequenti comportamenti aggressivi ed era ben inserito in ambienti pericolosi, nonostante la fama e la carriera. Ma c’è anche un’altra faccia della medaglia. Perché, fin da piccolo, Hernandez ha vissuto tra traumi e instabilità. È noto che subì abusi sessuali da parte di un babysitter quando era bambino (un dettaglio emerso solo dopo la sua morte) e il padre violento morì quando era adolescente. Crescendo in un ambiente duro e senza supporto emotivo, molti dei suoi problemi sembrano radicati nella mancanza di strumenti per affrontare la rabbia e il dolore.

E poi c’è la CTE, una malattia degenerativa del cervello, legata a ripetuti colpi alla testa. Gli esami postumi rivelarono uno dei casi più gravi mai visti in una persona così giovane. E questa condizione è associata a comportamenti impulsivi, depressione, perdita del controllo, e difficoltà cognitive.

Ma come tutto ciò ha portato Hernandez alla sua tragica fine? Oggi, nell’ottavo anniversario della sua morte, cercheremo di capirlo. Ma dobbiamo partire dall’inizio.

L’inizio di tutto: gioventù, liceo e college

Aaron Josef Hernandez, soprannominato “Chico”, nasce il 6 novembre del 1989 a Bristol, Connecticut, in una famiglia portoricana-americana molto conosciuta nel quartiere. Il padre, Dennis Hernandez, è una figura imponente nella comunità: ex giocatore di football, star di UConn, autoritario ma profondamente legato ai figli. Aaron cresce sotto la sua ala, condividendo con lui la passione per lo sport. La sua infanzia è un mix di disciplina estrema e affetto ruvido. Tuttavia, dietro l’apparente solidità familiare, si nasconde un ambiente segnato da abusi, segreti e sofferenze interiori.

Dennis incarnava un modello di mascolinità molto rigido, quasi tossico. Incoraggiava la durezza, la forza, la virilità come segni distintivi di valore. Sono molte le testimonianze del suo modo di fare violento nei confronti di moglie (spesso picchiata fino alla perdita dei sensi) e figli. E il suo approccio educativo rispecchiava la mentalità aggressiva e repressiva che troppo spesso pervade il mondo dello sport, soprattutto negli Stati Uniti. Questa cultura della sopportazione e dell’annullamento del dolore trova eco anche nei livelli successivi della carriera sportiva di Aaron: all’università, come documentato da numerose inchieste, era pratica comune l’iniezione di Toradol, un potente antinfiammatorio, per permettere ai giocatori di scendere in campo nonostante dolori fisici anche seri. La sofferenza, fisica o psicologica, veniva sistematicamente ignorata o nascosta, contribuendo a costruire personalità emotivamente dissociate e pronte a tutto pur di non apparire deboli.

Testimonianze successive, emerse da amici di famiglia e documentari, suggeriscono che l’atteggiamento di Dennis nei confronti della sessualità fosse ambiguo. Alcuni racconti parlano di un uomo fisicamente affettuoso in modo non sempre chiaro. Nello stesso periodo, un’accertata violenza sessuale viene subita da Aaron da parte di un babysitter, che avrebbe avuto un impatto profondo sulla sua identità.

In età adolescenziale, Aaron inizia a vivere un conflitto interiore riguardo alla propria sessualità. Secondo le dichiarazioni di un ex compagno di squadra del liceo, i due avrebbero avuto una relazione intima durante l’adolescenza. Aaron avrebbe confidato a persone molto vicine i suoi dubbi e timori sull’essere omo o bisessuale. Ma il peso culturale della sua educazione, l’ambiente machista dello sport e la figura del padre, rendono impossibile per lui accettare e vivere apertamente questa parte della sua identità. Questo conflitto interiore, nascosto per anni, diventerà una componente chiave della sua fragilità psicologica.

Dennis muore improvvisamente nel 2006, quando Aaron ha appena 16 anni. Questo evento segna uno spartiacque nella sua vita. Secondo le testimonianze successive, la morte del padre innesca in Aaron un senso di vuoto, ribellione e perdita di direzione. Nello stesso periodo emergono rivelazioni che contribuiranno a costruire un’identità segnata dalla rabbia repressa e da un bisogno disperato di controllo.

Sul campo da football, però, è una stella. Alla Bristol Central High School, Aaron si distingue per le sue prestazioni straordinarie come tight end. Riceve l’offerta per giocare a UConn e portare avanti l’eredità di famiglia, ma sceglie i Florida Gators allenati da Urban Meyer, la squadra universitaria più dominante dell’epoca.

A soli 17 anni entra nel mondo del football universitario. Brilla, diventa uno dei migliori tight end della NCAA, vincendo un BCS National Championship nel 2009 e il John Mackey Award come miglior tight end della Nazione. Ma, parallelamente, iniziano i primi segnali di instabilità: test antidroga falliti, amicizie pericolose, comportamenti aggressivi e legami con ambienti criminali, oltre al coinvolgimento in svariate risse (a Gainesville nel 2007 e a Plainville nel 2011). Nonostante questo, viene selezionato al 4° giro del Draft NFL del 2010 dai New England Patriots.

Un atleta straordinario, un talento da primo giro, scelto così in basso. La motivazione non tarda a farsi scoprire: il Boston Globe riportò che Hernandez aveva ammesso l’uso di marijuana fallendo diversi test al college. In seguito, i Patriots rilasciarono un comunicato in cui lo stesso Hernandez disse di aver fallito un solo test college e di averne già messo al corrente gli scout della NFL interessati.

Ascesa e caduta: dal professionismo ai problemi legali

L’arrivo nel Massachusetts sembra una rinascita. Bill Belichick e la struttura dei Patriots offrono disciplina e un contesto vincente. Insieme a Rob Gronkowski, Hernandez forma una delle coppie di tight end più temute nella storia della NFL. La loro combinazione di potenza, agilità e imprevedibilità cambia il modo in cui molte squadre concepiscono il ruolo. Aaron diventa rapidamente uno dei giocatori più versatili e spettacolari della lega.

Nel 2011, al suo secondo anno da professionista, gioca una stagione eccezionale: 910 yard ricevute, 7 touchdown, e un impatto costante nel gioco offensivo dei Patriots, che raggiungono il Super Bowl XLVI (perso contro i New York Giants). Il suo contributo è fondamentale, tanto che l’anno successivo firma un contratto da 40 milioni di dollari con la franchigia, un segno della fiducia riposta in lui. Persino Travis Kelce ha dichiarato: “He was a boss, he was a real dog at football”. A soli 22 anni, Chico sembra destinato a diventare una leggenda, un Hall of Famer.

Ma, dietro il successo, il suo lato oscuro continua a crescere. Hernandez vive una doppia vita: atleta di punta da una parte, frequentazioni losche dall’altra. Tiene armi in casa, fuma e alterna momenti di euforia a scoppi di rabbia incontrollata. Minaccia amici e compagni, soffre di paranoia, sente di essere costantemente seguito, tanto da arrivare a chiedere alla franchigia di essere scambiato e spedito altrove. Ma i Patriots, per tutta risposta, lo aiutano a comprare un appartamento “segreto” in cui fumare in pace.

Il 17 giugno 2013, Odin Lloyd, fidanzato della sorella della compagna di Hernandez, viene trovato morto. Ucciso con 6 colpi di pistola in una zona industriale, nei pressi della casa di Chico. Le indagini portano subito ad Aaron: i messaggi con la vittima, le registrazioni delle telecamere di sicurezza e i comportamenti sospetti inchiodano la sua presenza sulla scena.

Il 26 giugno 2013 viene arrestato. I Patriots lo licenziano immediatamente. Inizia il processo, mediaticamente amplificato. Eppure, l’esecutore materiale del delitto resta tuttora sconosciuto. L’arma utilizzata non fu mai trovata.

C’erano forti prove della presenza di Hernandez, della sua logistica e del fatto che lui abbia organizzato o favorito ciò che è accaduto, ma non prove visive o biologiche dirette che dimostrassero che ha premuto il grilletto. Molti pensano che possa essere stato uno dei due uomini che erano con lui quella notte: Ernest Wallace o Carlos Ortiz. Ma, secondo la legge americana (e in particolare del Massachusetts), essere anche solo parte attiva di un crimine o non impedirlo quando sei in grado di farlo, può bastare per una condanna per omicidio di primo grado.

Ortiz ha inizialmente mentito alla polizia, poi ha cambiato versione più volte. Alla fine, ha accettato un patteggiamento: nel 2017, si è dichiarato colpevole di omicidio di secondo grado. È stato condannato a 4–7 anni di prigione perché ha collaborato con le autorità e non è stato considerato l’esecutore materiale dell’omicidio.

Wallace, secondo l’accusa, ha avuto un ruolo attivo. È stato processato separatamente nel 2016. È stato assolto dall’accusa di omicidio di primo grado, ma condannato per accessory to murder after the fact (complicità post-omicidio). È stato condannato a 4–7 anni, come Ortiz.

Hernandez viene invece accusato di omicidio di primo grado e condannato nel 2015 all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionata. Parallelamente, viene accusato anche di un duplice omicidio avvenuto nel 2012, ma viene assolto.

Mentre era detenuto nel carcere della contea di Bristol, Hernandez era tenuto in un’unità segregata, una sezione particolarmente “cupa”, che normalmente ospitava i malati di mente e i criminali violenti. Ha spesso chiesto di uscire dalla segregazione, ma lo sceriffo Thomas M. Hodgson non lo ha mai permesso. Non a caso, Hernandez credeva che Hodgson sfruttasse la sua incarcerazione per pubblicità.

E questo lascia aperta una ferita, oltre che molti interrogativi. Perché pensare che non abbia ucciso materialmente Odin Lloyd non è assurdo. Anzi, rientra in uno scenario in cui Aaron era forse il burattinaio, oppure fosse semplicemente stato travolto da un evento più grande di lui, in un momento di paranoia, rabbia o vendetta. Ed essere famoso, nel suo caso, è stato un’arma a doppio taglio: da una parte l’ha protetto per anni (coperto da un mondo che gli permetteva tutto, dall’altra, quando è caduto, è caduto più forte di chiunque altro.

È come se il sistema avesse detto: “Adesso dobbiamo far vedere che nessuno è sopra la legge. E tu, che sei il volto più noto, pagherai per tutti”. È lecito pensare che Aaron, se fosse stato giudicato con la stessa lente dei suoi complici, avrebbe potuto ricevere una pena simile, più lieve. Ma lui era il volto del caso. Quello con i milioni. Quello che “doveva” essere il simbolo di un messaggio più grande.

E forse, in un sistema meno assetato di spettacolo e più attento alla salute mentale, Aaron sarebbe stato trattato come un essere umano, non come un esempio da punire a tutti i costi.

La strada verso il baratro: il suicidio e la scoperta della CTE

Dopo la sua condanna, Chico è stato trasferito al Centro correttivo di Souza-Baranowski, un carcere di massima sicurezza, dove i detenuti trascorrono un minimo di 20 ore al giorno nelle loro celle. Negli anni trascorsi lì, è stato disciplinato dozzine di volte.

Il 18 aprile 2017, Michele McPhee ha rilasciato dei commenti aberranti riguardo la sua presunta omosessualità, nell’ambito del The Kirk & Callahan Show. Incalzata da Kirk Minihane e Gerry Callahan, la giornalista ha voluto diffondere la notizia (mai verificata, con ogni probabilità falsa) che Chico avesse trovato un ipotetico amante in carcere. La donna non si è risparmiata dal fare battutine di poco gusto, velate da metafore sul football: lo hanno definito un “tight end dentro e fuori dal campo”, aggiungendo che “poi è diventato un wide receiver” e che calciava “con entrambi i piedi”, oppure ancora che venisse chiamato “smoocher”(“uno che bacia tanto”, espressione usata dagli americani per sottolineare la presunta omosessualità di un uomo) e “limp wrist” (un uomo dal “polso molle”, modo di dire particolarmente offensivo a meno che non usato in maniera ironica da un uomo dichiaratamente gay). La giornalista si è successivamente scusata, ma la poca eleganza di ciò che ha detto rimane.

Il giorno dopo, Aaron viene trovato morto dopo essersi impiccato in cella con le sue stesse lenzuola. Aveva 27 anni. La sua morte lascia il mondo sportivo, e non solo, in stato di shock.

In cella lascia delle lettere (una alla figlia, una alla compagna, e una ad un amico) ma nessuna nota suicida. Fu trovato un cartone di shampoo sul pavimento, incastrato sotto la porta della cella per rendere difficile l’ingresso di qualcuno dall’esterno, e c’erano dei disegni di sangue sui muri che mostravano una piramide incompiuta e l’occhio onniveggente di Dio, con la parola Illuminati scritta in maiuscolo sotto. Tre note scritte a mano erano accanto a una Bibbia aperta, e il versetto “Giovanni 3:16” era scritto sulla fronte di Chico con dell’inchiostro rosso. Varie analisi confermarono che aveva fumato K2 (farmaco associato alla psicosi) nelle 30 ore precedenti la sua morte.

Inizialmente si ipotizzò che il suicidio fosse stato calcolato per garantire alla figlia un’eredità economica grazie a una clausola legale del Massachusetts: la “abatement doctrine”, che cancellava le condanne in caso di morte dell’imputato durante l’appello. Eppure, dopo il suo suicidio, la sentenza verrà reintegrata. A rendere ancora più sconcertante il tutto è poi il fatto che, secondo il suo legale José Baez, Aaron non avesse mostrato alcun segno di cedimento emotivo o intenzione suicida. Anzi, era determinato ad affrontare la riapertura del processo d’appello per l’omicidio di Lloyd, forte di nuove prove che lo stesso Baez stava raccogliendo per dimostrare la sua innocenza. Aveva ricominciato ad allenarsi, parlava spesso della figlia e sembrava desideroso di cambiare pagina. Ancor più ambigua risulta l’ultima telefonata di Chico con la sua fidanzata e sua figlia. In essa, al momento del saluto, Aaron ripete più volte alla piccola Avielle: “There’s no bye-bye, it’s see you later. Daddy’s never going bye-bye”.

La sua morte resta ancora oggi un enigma, tanto che in molti sono arrivati ad ipotizzare un’eventuale istigazione al suicidio. E pensare che si sia tolto la vita così giovane, così solo, con tutto quel caos dentro, fa male. Perché, al di là delle sue scelte di vita, era una persona piena di fantasmi. Il suo suicidio ha portato a chiedersi: “Si è arreso? Si è liberato? O stava solo cercando pace perché nessuno gliel’aveva mai insegnata?”.

Il suo cervello venne successivamente donato al Boston University CTE Center. E i risultati sono devastanti: gli scienziati scoprono che Aaron soffriva di CTE (encefalopatia traumatica cronica) allo stadio 3 su 4, una forma estremamente avanzata e rara per un soggetto così giovane. La patologia aveva iniziato il suo decorso “almeno un decennio prima della sua morte” e le aree colpite erano quelle legate al giudizio, al controllo degli impulsi, all’emotività. Hernandez soffriva infatti di frequenti emicrania e problemi di memoria. Baez ha scritto di aver visto sintomi coerenti con la CTE sin dai suoi primi incontri con Hernandez, che a volte mostrava una profonda comprensione e capacità di osservazione, mentre altre volte aveva lacune nella memoria che erano molto insolite per un giovane. La CTE è poi associata a lesioni cumulative. In una conversazione telefonica registrata in prigione, Hernandez dichiarò infatti: “Sono come un vecchio. Tutte le mie ossa sono così doloranti”.

Secondo i ricercatori, il danno cerebrale era il più grave mai visto in un ragazzo della sua età, oltre che il più grave mai riscontrato in un atleta della NFL, tanto che il cervello di Chico era paragonabile a quello di un uomo di 67 anni.

Dopo il rilascio della dichiarazione della Boston University, la fidanzata e la figlia di Hernandez hanno fatto causa ai Patriots e alla NFL per aver causato la sua morte e aver privato sua figlia della compagnia del padre. Ma la causa è stata respinta nel febbraio 2019.

La CTE è stata identificata post-mortem in tanti altri atleti. E, cosa ancora peggiore, in tanti si sono suicidati proprio come Aaron. Alcuni esempi possono essere Junior Seau, Dave Duerson, Shane Tuck, Ray Easterling o Jovan Belcher (che ha ucciso la sua fidanzata prima di togliersi la vita). Secondo uno studio pubblicato sul JAMA (Journal of the American Medical Association) nel 2017, a seguito di analisi condotte su più di 200 cervelli di ex giocatori di football americano deceduti, il 99% di essi presentava l’encefalopatia traumatica cronica. Ciò significa che i traumi celebrali, e quindi le continue botte in testa, soprattutto se subite fin dall’età giovanile, inducono significativamente il rischio di questa malattia. Il dato si abbassa all’87% se consideriamo i cervelli di ex atleti che hanno terminato l’attività precocemente. Le conseguenze, e quindi i sintomi per gli individui che soffrono di questo disturbo, possono variare dall’avere un disturbo dell’umore, depressione, impulsività (come nel caso Hernandez), deficit cognitivi, di memoria, e delle due malattie più comuni dell’invecchiamento celebrale come Alzahimer o Parkinson. Ma era davvero necessario lasciare che la maggior parte di loro morisse (spesso volontariamente) prima di iniziare a fare controlli con più regolarità?

Certe persone diventano violente per scelta. Altre perché sono cresciute dentro la violenza, fino a non conoscere altra strada. E Aaron, in quel senso, era tragicamente condannato, ben prima di arrivare in tribunale.

Un potenziale incredibile, un’anima forse dolce da qualche parte, nascosta sotto strati di rabbia, dolore e confusione. L’abuso subito, la morte prematura del padre (una figura autoritaria, ma pur sempre fondamentale per lui), l’ambiente violento che lo circondava, la pressione della fama, e infine la CTE: tutto questo ha costruito un “mostro” che forse Chico non sapeva neanche di essere diventato. E nessuno (né il mondo del football, né chi gli era vicino) è riuscito a salvarlo.

Perché dietro quel casco, quel numero 81, quel muso da duro, c’era un ragazzo spezzato che ha vissuto traumi profondi fin da piccolo, e che probabilmente non ha mai avuto modo di elaborare. Un ragazzo che ha fatto scelte sbagliate, ma anche un prodotto di un sistema (famigliare, culturale, sportivo) che ha ignorato le sue ferite, le ha coperte con fama e denaro, e gli ha chiesto solo di essere più forte, più duro, più violento. E questo ci ricorda solo una cosa: ci sono cose che fanno più male della rabbia. Una di queste è la compassione per chi non ce l’ha fatta a salvarsi da sé. Questa storia ha riaperto il dibattito sulla responsabilità della NFL, sulla sicurezza dei giocatori, e sulla correlazione tra trauma cranico e comportamenti violenti. Ma per Aaron Josef Hernandez è troppo tardi.