La NFL è la lega di football americano più seguita al mondo. In quanto tale, si presenta da anni come un baluardo di inclusione e diversità. I suoi spot in prima serata, i promo commoventi trasmessi tra un drive e l’altro, raccontano una storia di progresso e apertura. Gli annunci ufficiali della Lega sono rigorosi, precisi come un perfetto clock management: la NFL dichiara di supportare con forza la diversità, di combattere ogni forma di discriminazione e di promuovere attivamente l’uguaglianza.

Ma questa narrazione, così efficace nelle campagne pubblicitarie e nei comunicati stampa, si sgretola non appena si passa dall’immagine patinata alla realtà dei fatti. Prendendo i numeri e analizzandoli con attenzione, emergono contraddizioni evidenti che mostrano come l’inclusione nella NFL sia ancora una facciata, più che una realtà consolidata.

Numeri che raccontano un’altra storia

Su 32 squadre, solo tre hanno un head coach nero. Una percentuale che, seppur in leggera crescita rispetto al passato, resta incredibilmente bassa in relazione alla composizione razziale degli atleti e al pubblico. Le donne, invece, sono praticamente assenti nei ruoli di vertice e quasi sempre confinate a posizioni secondarie, spesso all’interno di coaching staff considerati “progressisti” e sotto la lente d’ingrandimento della stampa e degli addetti ai lavori. Fuori da questi casi isolati, il silenzio è assordante. E quel poco che emerge rischia di essere relegato al mero marketing, uno strumento per guadagnare consenso e immagine, più che un reale impegno verso il cambiamento.

Negli ultimi anni, la NFL ha investito milioni di dollari in campagne di inclusione e giustizia sociale. L’iniziativa “Inspire Change”, i messaggi “END RACISM” impressi nelle end zone degli stadi, le interviste patinate alle poche allenatrici presenti sono tutti elementi che sembrano gridare al cambiamento e a un impegno profondo. Tuttavia, dietro a queste iniziative di grande impatto visivo, la realtà operativa appare ancora distante da quelle promesse. Queste campagne, per quanto importanti per sensibilizzare il pubblico, rischiano di rimanere un gesto simbolico. Un’azione di facciata, che non incide sulle dinamiche interne più profonde e radicate.

Il caso Brian Flores e la discriminazione sistemica

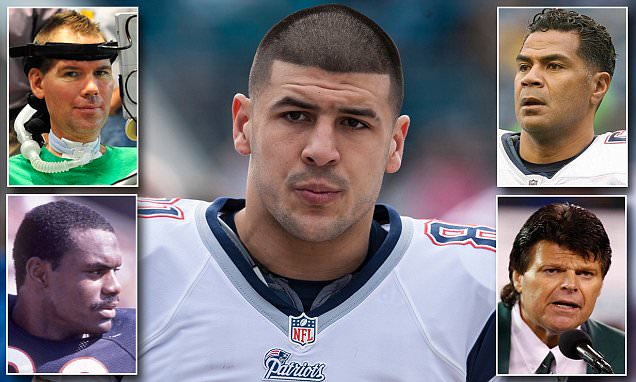

La frattura più visibile e dolorosa riguarda la questione razziale. È impossibile affrontare il tema senza partire dal caso emblematico di Brian Flores, ex head coach dei Miami Dolphins, che ha denunciato la NFL per discriminazione sistemica. Coach Flores ha raccontato come, nonostante fosse considerato uno dei migliori giovani allenatori della Lega, sia stato vittima di colloqui “di facciata” con altre squadre, convocato solo per adempiere alla Rooney Rule. Questa norma, introdotta nel 2003, impone infatti a ogni squadra di intervistare almeno un candidato appartenente a minoranze etniche per i ruoli di head coach e di alto livello dirigenziale.

Questa regola, nata con l’obiettivo di aumentare la rappresentanza, si è trasformata in una scappatoia: viene rispettata formalmente, ma non nello spirito. Le squadre invitano candidati neri o di minoranze solo per coprire l’obbligo. Ma senza una reale intenzione di assumerli. Di fatto, il numero di allenatori neri nella NFL non è cresciuto negli ultimi vent’anni. E chi, come Flores, ha osato parlare apertamente della questione, ha dovuto affrontare isolamento, attacchi pubblici e una vera e propria esclusione dal sistema.

La diversità di genere: una presenza ancora troppo marginale

Non meno significativa è la marginalizzazione delle donne nella NFL. Nonostante qualche progresso negli ultimi anni, restano ancora una rarità nei ruoli decisionali. Pioniere come Katie Sowers, Jennifer King e Lori Locust, che hanno fatto notizia per il loro ingresso in ruoli di coaching, rappresentano eccezioni in un mondo ancora fortemente dominato dagli uomini. Dietro a questi nomi celebri, però, ci sono decine di altre figure femminili che lavorano in silenzio, senza visibilità e, soprattutto, senza un reale potere decisionale. Spesso percepiscono il proprio ruolo più come uno strumento di marketing e immagine pubblica per la Lega, piuttosto che come un passo concreto verso l’eguaglianza e l’empowerment.

La NFL resta, nel profondo, una lega di uomini bianchi, non solo in panchina ma soprattutto ai piani alti delle organizzazioni: dirigenti, proprietari, e decision maker sono ancora prevalentemente uomini. Per di più, caucasici. È un mondo dove la retorica dell’inclusione è diventata spesso un alibi, un modo per dare l’impressione di star lavorando al cambiamento, mentre si continua a preservare lo status quo e a ostacolare qualsiasi vera trasformazione.

Il confronto con la NBA

Il confronto con altre leghe sportive, in particolare la NBA, è impietoso. Nella pallacanestro americana, la diversità è reale, quotidiana e visibile. Allenatori afroamericani, dirigenti donne e una stampa più attenta alle contraddizioni rendono quella realtà più trasparente e dinamica. La NFL, invece, sembra restare un fortino dei “vecchi padroni”, dove l’inclusione è più uno slogan pubblicitario che un principio operativo concreto.

Perché basta scattare una foto con la scritta “END RACISM” sull’end zone o pubblicare una campagna promozionale per dichiararsi inclusivi. Per cambiare davvero, la NFL deve iniziare ad ascoltare, assumere, pagare e promuovere in modo equo. L’inclusione non è una strategia comunicativa, ma una decisione politica e culturale profonda. Per ora, però, la Lega sembra ancora troppo spaventata per prendere quel passo. E il rischio è che, senza un cambiamento vero, tutto rimanga solo una bella facciata.